| 六個關於情感的問題,陪伴孩子思考自己和家人、朋友的情感,透過一問多答的對話方式,一步步認識自己、認識世界。 1. 你怎麼知道爸媽愛你呢?(愛的證據)

2. 你會嫉妒你的兄弟姊妹嗎?(嫉妒)

3. 為什麼要和喜歡的人吵架?(衝突)

4. 談戀愛好嗎?(愛情)

5. 你喜歡自己一個人,還是和朋友在一起?(友情)

6. 你害怕在全班同學面前說話嗎?(害羞) | 精彩書摘(一)  Q1:你怎麼知道爸媽愛你呢?

A:爸媽撫養我長大,當我生病時,他們會帶我去看醫生。 嗯,可是……

◎爸爸媽媽不是有義務要做這些事嗎?

◎父母都有能力撫養他們的孩子嗎?

◎那些沒有能力撫養孩子的父母,就不愛他們的孩子嗎?  Q1:你怎麼知道爸媽愛你呢?

A:只要我想要的東西,爸媽都會給我。 嗯,可是……

◎他們可以買到所有的東西嗎?

◎愛,是不是也要懂得拒絕?

◎你想要的東西,對你都有好處嗎?

◎送禮物一定是愛的表現嗎?  Q1:你怎麼知道爸媽愛你呢?

A:爸媽會擔心我。 嗯,可是……

◎當別人為你擔心的時候,你會開心嗎?

◎愛一個人,就一定要為他擔心嗎?

◎如果他們對你有信心,還會一直擔心妳嗎?  Q1:你怎麼知道爸媽愛你呢?

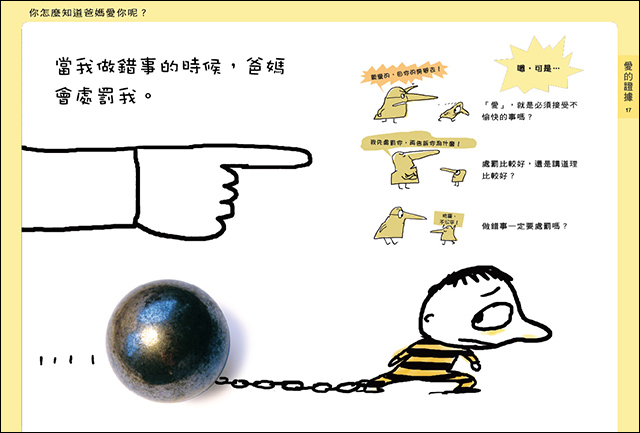

A:當我做錯事的時候,爸媽會處罰我。 嗯,可是……

◎愛,就是必須接受不愉快的事嗎?

◎處罰比較好,還是講道理比較好?

◎做錯事一定要處罰嗎?  【篇章小結】

你相信爸媽是愛你的,不過有時候,你還是會懷疑他們到底有多愛你。你會難過,生氣,希望能有更多安全感,因為你知道你需要他們的愛,你需要愛的證據。然而有時候,你可能不太了解他們所給予的溫柔、禮物、懲罰、擔心,究竟代表什麼意義。也許,你對他們的要求太多了。毫無疑問地,愛是一種很神秘的情感,總是讓人難以理解… 問這個問題,是為了⋯

…了解愛有千百種的表現方式,有時候這些方式可能會互相矛盾。

…試著去了解爸媽如何表現對你的愛。

…好好享受被愛的幸福。

精彩書摘(二)  Q2:你會嫉妒你的兄弟姊妹嗎?

A:會,因為我希望爸媽只照顧我一個人就好了。 嗯,可是……

◎愛不能分享嗎?

◎當爸媽照顧你的兄弟姊妹時,他們對你的愛會變少嗎?

◎你一直都想要爸媽照顧你嗎?

◎你希望爸媽拋棄你的兄弟姊妹嗎?  Q2:你會嫉妒你的兄弟姊妹嗎?

A:不會,因為忌妒讓人不快樂。 嗯,可是……

◎如果忌妒讓你快樂,你就會忌妒嗎?

◎我們是不是因為不快樂,所以才會忌妒呢?

◎忌妒讓你難過,還是讓別人難過? 【篇章小結】 愛是一種很強烈的情感,有時候整個人好像被它控制了一樣。我們會擔心愛被別人搶走,如果沒有愛,我們也會消失不見。你希望爸媽的眼中只有你,只照顧你一個人。雖然你知道這種想法不好,你還是忍不住會忌妒,就好像兄弟姊妹得到的一切,是從你身邊偷走似的,這種感覺讓你很難過。其實,愛之所以偉大,正是因為它可以與人分享。 問這個問題,是為了⋯

…了解愛也是一種付出。

…學習去信任愛你的人。

…尊重家庭裡的每一個人。

…了解你所付出的愛,還有別人給你的愛,都是獨一無二的。 (未完待續) |